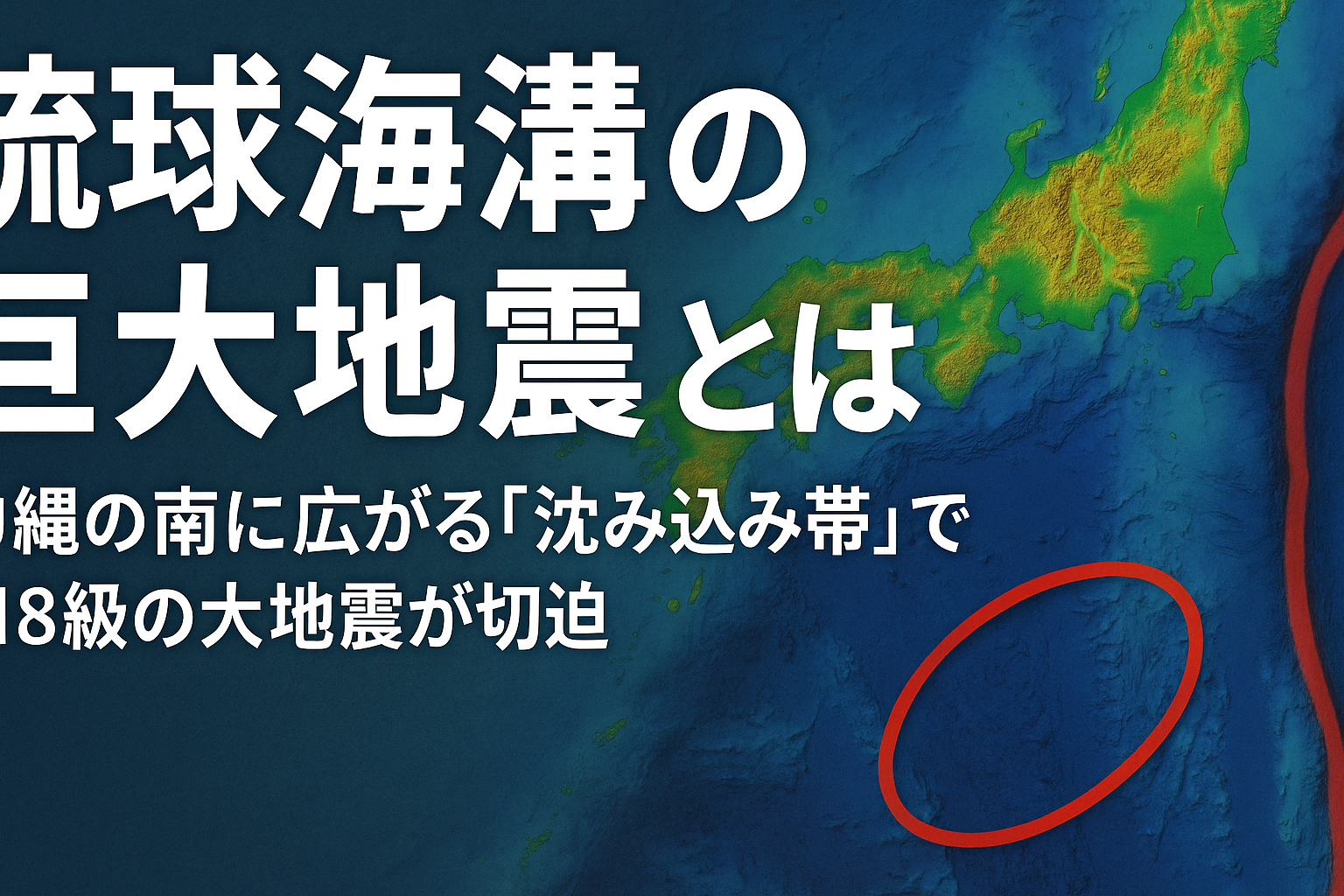

日本は世界有数の地震多発国として知られていますが、その中でも意外と知られていないのが「琉球海溝」で発生するとされる巨大地震のリスクです

沖縄の南にあるこの海底の溝では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでおり、長年にわたってエネルギーが蓄積されていると考えられています

実は、ここでマグニチュード8.9クラスの巨大地震と津波が発生する可能性があると、政府や専門家たちが警戒を強めているのです

この記事では、琉球海溝で何が起きる可能性があるのか、どれほどの被害が想定されているのか、そして私たちが今できる備えについて、わかりやすく解説していきます

沖縄や南西諸島にお住まいの方、また旅行や観光で訪れる予定のある方も、ぜひ知っておいていただきたい内容です

琉球海溝の巨大地震って知っていますか?

沖縄の南に広がる海底には「琉球海溝(りゅうきゅうかいこう)」という深い溝があります

ここではフィリピン海プレートという巨大な岩盤が、日本列島を支えるユーラシアプレートの下に向かって沈み込んでいます

このようなプレートの境界では、時間をかけてエネルギーがたまり、ある日突然それが一気に放出されることで、巨大な地震や津波が発生することがあります

どれくらい大きな地震が想定されているのか

政府や地震調査研究機関の発表によると、琉球海溝で起きるとされている地震の規模は、マグニチュード8.9クラスにもなる可能性があるそうです

震源域は沖縄本島の南から与那国島周辺まで広がっていて、広範囲にわたって強い揺れや津波が発生するおそれがあります

中には、津波の高さが30メートルを超えるというシミュレーションもあり、過去最大級の災害になる可能性も否定できません

もし発生したらどうなるのか

とくに心配されているのは、地震に続いて起きる大津波です

たとえば宮古島や石垣島などでは、地震発生からたった5〜10分程度で津波が到達する可能性があり、すぐに避難しなければ命に関わる状況になるかもしれません

内閣府が出している最悪の被害想定では、死者数が20万人を超える可能性もあり、建物の倒壊や火災、さらには津波による被害が重なることで、地域社会は壊滅的な影響を受けると考えられています

危険性が高いとされる地域

とくにリスクが高いとされているのは、沖縄本島の南部、そして宮古島や石垣島といった八重山諸島、与那国島周辺です

これらの地域は海抜が低く、津波から避難できる高台も少ないため、速やかな避難行動がとれなければ多くの人命が危険にさらされるおそれがあります

観光客の多いエリアでもあるため、地元の人だけでなく観光客にも正確な情報と避難手段を確保する体制が求められていま

過去にも津波で大きな被害が出ている

琉球海溝ではこれまでに巨大地震が頻発していたわけではありませんが、まったくなかったというわけではありません

とくに有名なのが1771年に発生した「八重山地震」です

このときの地震はマグニチュード7.4と推定されていますが、津波は最大で30メートル以上に達し、1万人以上の方が亡くなったとされています

このような「津波地震」と呼ばれるタイプの地震は、揺れが小さくても津波だけが大きくなるという特徴があるため、油断は禁物です

なぜ今、警戒されているのか

最近になって、琉球海溝付近ではプレートに蓄積されたエネルギーが観測されるようになってきています

GPSによる地殻変動の観測では、地面のわずかな動きから「歪み」の蓄積が進んでいることがわかってきました

また、周辺でのスロースリップ(ゆっくりとした地滑り現象)や群発地震も確認されており、専門家の間では「大きな本震の前触れではないか」との声もあります

今後30年以内の発生確率

地震調査研究推進本部の発表によると、今後30年以内に琉球海溝でマグニチュード8クラスの地震が起きる確率は、おおむね6〜11%とされています

一見すると低いように感じるかもしれませんが、実は東日本大震災が起こる前の三陸沖でも、同じような数値が示されていたことを考えると、決して油断できるものではありません

私たちにできる備えとは

もし大きな地震が起きたら、まず何よりも大事なのは「すぐに高台に避難すること」です

津波が来るまでの時間が極端に短いので、地震を感じたら迷わず避難を始める必要があります

また、事前に家族や地域で避難ルートや集合場所を確認しておくことも非常に重要です

非常用の持ち出し袋や食料、水、ラジオなどの備蓄も忘れずに準備しておきましょう

観光客の方に向けた多言語での防災情報提供も、今後ますます必要になってきます

この地震がいつ起きるのかは誰にもわかりません

けれど「起きるかもしれない」とわかっている今だからこそ、備えることができます

過去の災害から学び、未来の被害を最小限に抑えるために、私たち一人ひとりの意識と行動が大切です

まとめ

琉球海溝では、過去に大規模な地震の記録が少ない分、地震のリスクが軽視されがちです

しかし、過去には1771年の八重山地震のように、大きな津波が発生して甚大な被害をもたらした例もあります

最近ではプレートの歪みや地殻変動も観測されており、地震の可能性が徐々に現実味を帯びてきているのが現状です

「いつ起きるか分からない」ではなく、「いつかは起きるかもしれない」という前提で行動することが、命を守る第一歩です

避難ルートの確認や備蓄の準備、家族との話し合いなど、できることから少しずつ備えておくことが大切です

また、観光客に対しても多言語での避難情報の整備が求められています

どんなに正確な予測技術が発達しても、自然災害は100%防ぐことはできません

ですが、「備え」があるかないかで、被害の大きさは大きく変わってきます

いざという時に後悔しないように、今日からできる小さな行動をはじめてみてください

コメント